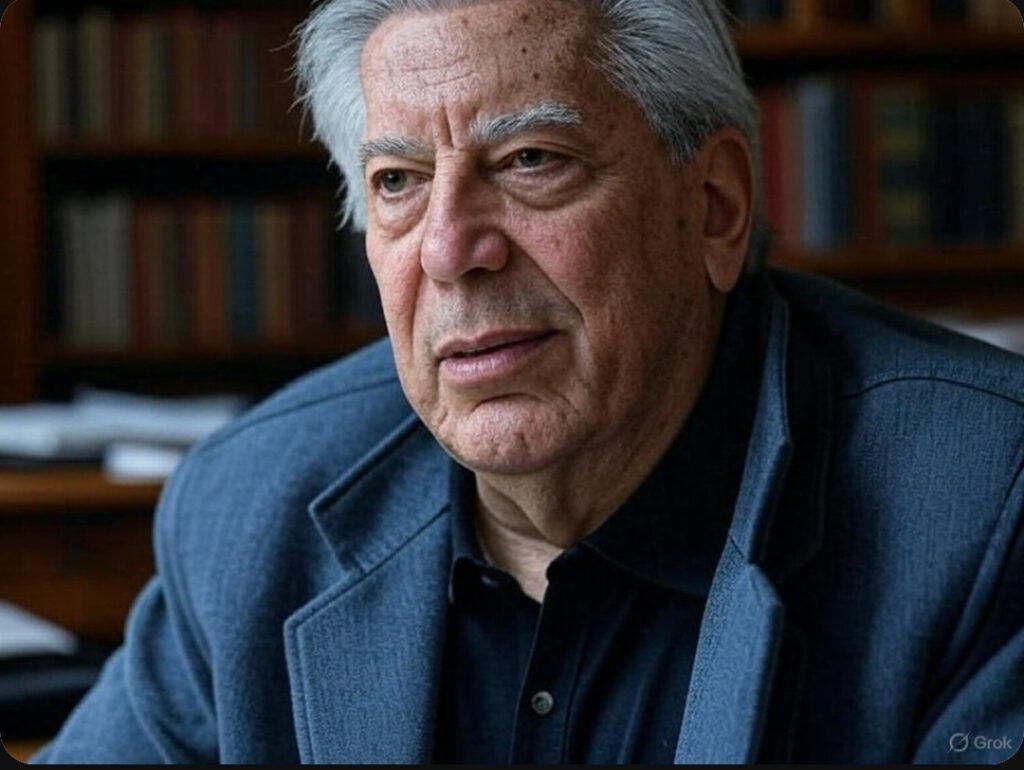

El 13 de abril de 2025 falleció, en Lima, Mario Vargas Llosa a los 89 años. Su carrera literaria comenzó en 1963 con La ciudad y los perros, cuando tenía 27 años. A este primer título le siguieron otros que lo configuraron como uno de los grandes autores del siglo XX.

Sin embargo, aquí quiero destacar su labor como escritor en el siglo XXI, cuando seguía disfrutando de un éxito indiscutible, tanto de público como de crítica literaria. El nuevo siglo lo acogía con 64 años, prácticamente a las puertas de la jubilación o ya jubilado si hubiera sido, por ejemplo, profesor. No obstante, en este cuarto de siglo desarrolló una obra deslumbrante tanto por su talento literario como por la elección de temas, siempre actuales y a la vez intemporales. Ha sido un intelectual siempre pegado a su tiempo, ni adelantado a él ni refractario a los cambios. Fruto de ello fue la concesión del Premio Nobel de Literatura en 2010.

Vargas Llosa ha desarrollado una fértil producción como ensayista y periodista, aunque fundamentalmente ha sido novelista, compitiendo con el que fue su amigo/rival García Márquez por ocupar la cima del Olimpo de las letras hispanas. En nuestro particular homenaje nos centraremos en sus novelas de este siglo.

La producción novelística de Vargas Llosa la podríamos dividir en dos facetas: las novelas “históricas” y las novelas “peruanas”. Esta categorización no es académica, procede de mi mera experiencia lectora y tiene el valor de aproximación, de sugerencia que puede tomarse, o no, en serio.

En cuanto a la que llamamos “novela histórica” no se entiende como literatura de género, sino como la visión de la Historia (e historias particulares) que el autor reelabora con materiales literarios. Vargas Llosa no busca con estas obras crear una novela de entretenimiento que nos saque de la rutina diaria. Su pretensión va más allá de entretener (que también lo hace). Para el autor, la literatura en regímenes dictatoriales o autoritarios (que los sigue habiendo, por desgracia) tiene una función subversiva, porque critica el orden establecido y propone la esperanza de algo diferente. Así, vemos en este tipo de novelas dos elementos esenciales: la crítica devastadora del autoritarismo y la esperanza en modelos de libertad que no responden a un único modelo. Aquí es donde vemos el talante liberal del que Vargas Llosa hacía gala y que por el que fue, en ciertos ámbitos, si no rechazado sí mirado con displicencia.

Las novelas que llamados “históricas” comienzan en el año 2000 con La fiesta del Chivo , donde se centra en el asesinato, en 1961, del dictador dominicano Rafael Trujillo. Es una de sus novelas más duras y a la vez complejas, con un uso sofisticado del tiempo narrativo y con un personaje potentísimo con el que inicia literariamente su siglo XXI: Urania Cabral.

Como hemos dicho anteriormente, junto a la crítica está la esperanza en mundos mejores. Y esto se ve de forma clara en una de sus novelas más originales: El Paraíso en la otra esquina (2003). La novela funciona como unas “vidas paralelas” entre dos personajes muy dispares, pero a los que les une, además de lazos familiares (abuela y nieto), la idea de utopía. Nos referimos a la pionera feminista y sindicalista Flora Tristán (1803-1844) y al pintor postimpresionsta Paul Gaugin (1848-1903). Ambos buscan un mundo o “su mundo” mejor y esto sirve al autor para tratar temas muy actuales como el feminismo o la orientación sexual.

Tres años después publicó El sueño del celta, una biografía literaria de Roger Casement (1864-1916). Aquí vemos una crítica descarnada de los efectos ominosos del colonialismo y de la explotación, que han estado ( y siguen estando) de actualidad en el activismo del siglo XXI. A través de la historia de este diplomático de origen irlandés, descubrimos los horrores del colonialismo belga en el Congo y de los empresarios del caucho en la Amazonia peruana. Además, nos ofrece la visión de la lucha por la independencia de Irlanda, a la cual se unirá el protagonista, y por la que perderá la vida fusilado por los británicos. De nuevo se exploran temas ya tratados como la homosexualidad, junto a la defensa de que cada persona es soberana de su destino, aunque este compromiso consigo mismo le suponga terribles consecuencias. Esta idea la expresaría en una de sus innumerables entrevistas, al decir que “es posible que las novelas inoculen también en momentos una insatisfacción de lo existente, un apetito de irrealidad que influya en nuestras vidas de la manera más diversa”.

La última “novela histórica” fue Tiempos recios (2019) que vuelve a los temas de la primera. En esta ocasión se nos narra el golpe de Estado (patrocinado por EEUU) que derrocó al presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz (1913-1971). El título alude a lo escrito por Santa Teresa de Jesús cuando sufrió la persecución de la Inquisición. Es un libro político plenamente actual que nos habla del neoimperialismo y del uso de las “fake News” o noticias falsas o bulos como arma política. Vargas Llosa ya nos anunciaba con su título teresiano el mundo que nos ha tocado vivir.

Estas novelas que he llamado “históricas” no pretenden historiar el pasado, hacer el trabajo del historiador, más bien buscan evocar y hacer entendible el pasado en nuestro presente. En palabras del autor “las novelas no son testimonios ni documentos sobre la vida, son otra vida”.

Pablo Romero Gabella

Profesor de Geografía e Historia

IES Cristóbal de Monroy